というあなたに、ブルースのコード進行を解説します。キーをCだと想定した具体的なコードも紹介。アレンジのやりかたを知りたいあなた向けには、ディミニッシュやII-Vの使い方を伝授します。

- 3コード12小節

- I7, IV7, V7を使用

- アレンジすればジャズに変化

ブルースの特徴

ブルースのコード進行をかんたんにまとめると次のとおりです。

- I7, IV7, V7が基本

- ディミニッシュやII-Vでアレンジ

- ブルーススケールの3,5,7音が鍵

シンプルなブルースは3コード、12小節で構成されています。使用するコードはトニック I7、サブドミナント IV7、ドミナント V7の3つです。たとえばキーがCだと、メインで使用されるコードはC7、F7、G7となります。

ブルースをジャズのようにアレンジしたい場合は、ディミニッシュコードやII-Vを織り込んでおしゃれにします。II-VはII-V-Iと呼ぶこともあるでしょう。

ブルースのコード進行【基本】

ブルースの基本は、I7、IV7、V7の3コードです。コード3つを正しい順番で弾きさえすれば、あっという間にブルースが完成します。

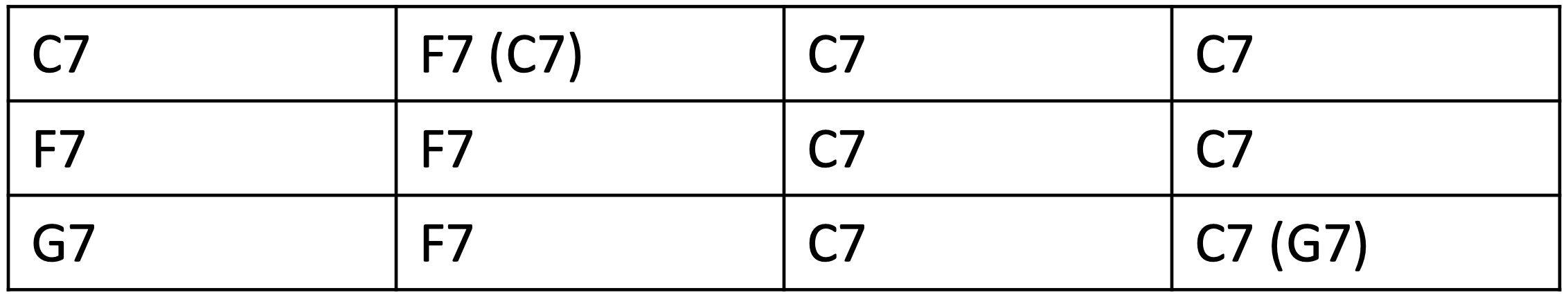

Cメジャー・ブルース

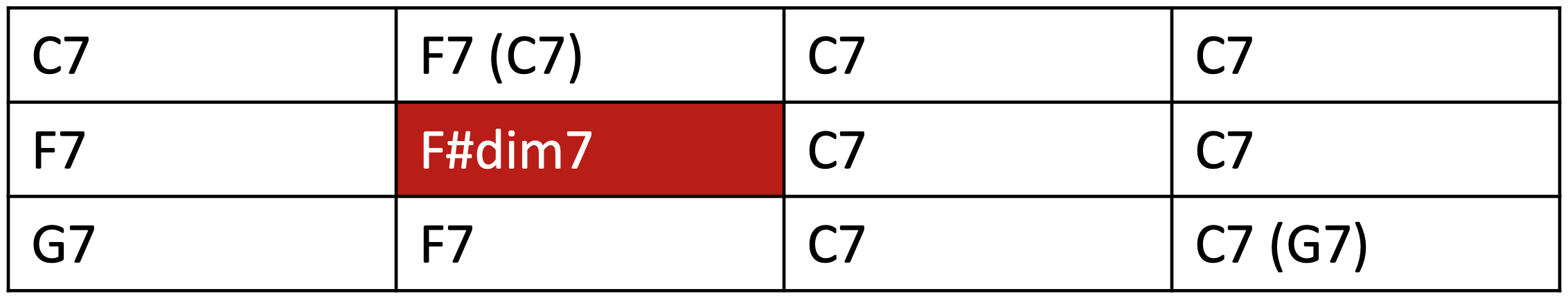

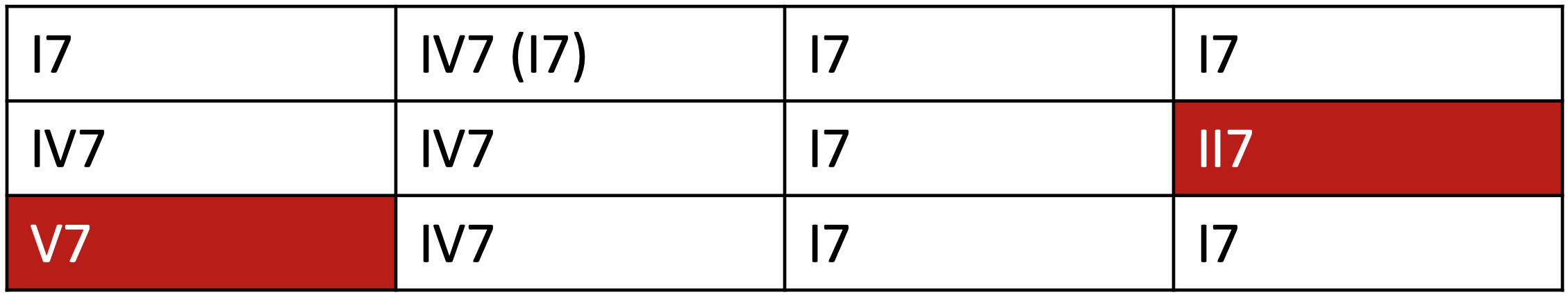

もっともシンプルなメジャー・ブルースを紹介します。Cをキーにした場合、使用するのはC7、F7、G7の3種類で鳴らす順番は次のとおりです。1つのマスで1小節、全部で12小節あります。

()の中は代用できるコードです。2小節目でC7ではなくF7を使うことを「クイックチェンジ」と呼びます。C7で弾いていても良い場面を、1小節だけF7に変更するためクイックと名付けられています。

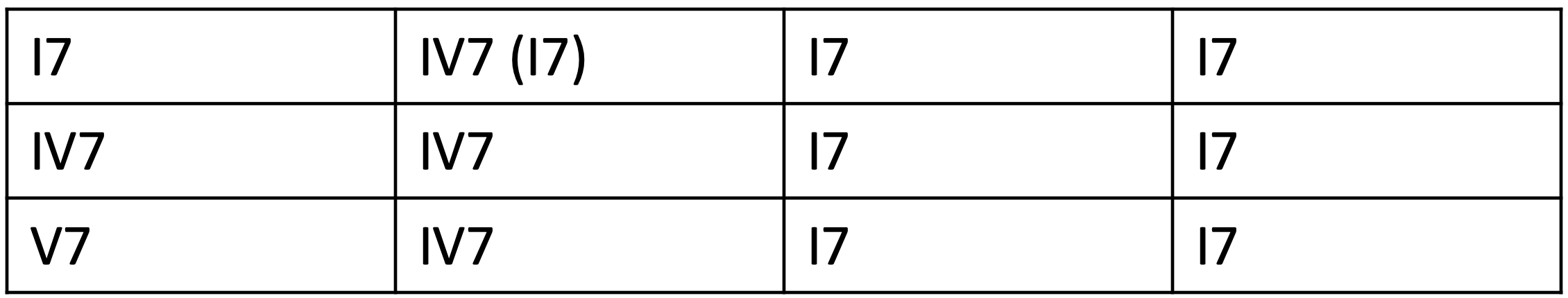

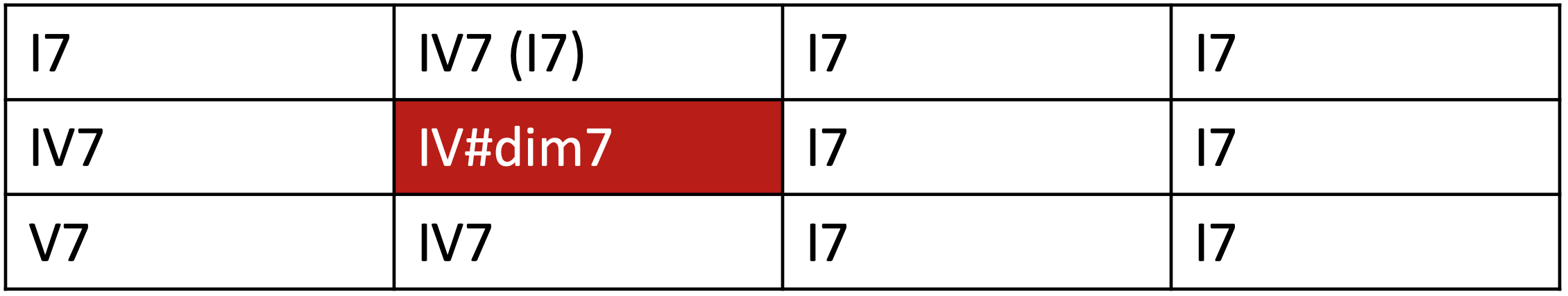

キーがC以外の場合も含めまとめたのが、次のコード進行です。

ブルースは12小節のコード進行さえ覚えてしまえば使い回しがきくので、この機会に記憶してしまいましょう。

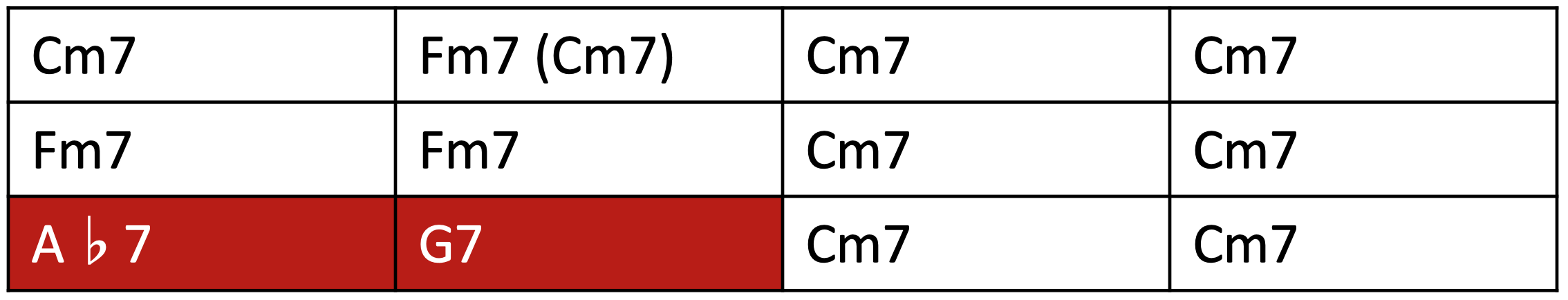

Cマイナー・ブルース

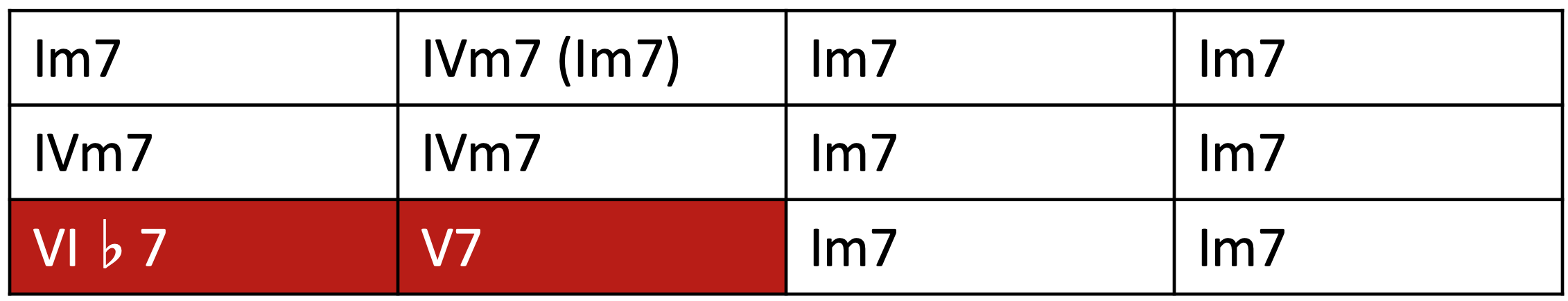

キーをCのままマイナーにしたのが次のコード進行です。

大きく変わったのは2点です。1点目はC7がCm7に、F7がFm7に置き換わったことです。マイナーになったことで、もの寂しさが表現されています。

2点目はサビの9・10小節目が、G7とF7からA♭7とG7に入れ替わった点です。

ブルースのコード進行【アレンジ】

基本のメジャー・ブルースとマイナー・ブルースを押さえたので、続いてアレンジを習得しましょう。ジャズはブルースと共通点の多いジャンルですが、アレンジの多さが特徴です。

ディミニッシュ

ディミニッシュは、コードの1つでdimと略して表現します。ディミニッシュ7thは、マイナー7thの5音と7音を半音下げたコードです。使用法は次のように使えます。

5と6小節目は響きが似ており、5,6,7小節をとおしてF,F#,G(Gのみ5音)のルートが階段状に上がっていくため気持ちよく聴こえます。

ディミニッシュはブルース以外のジャンルでも、2つのコードをなめらかにつなげる役割を果たします。汎用性が高いので注目してみましょう。

II-V

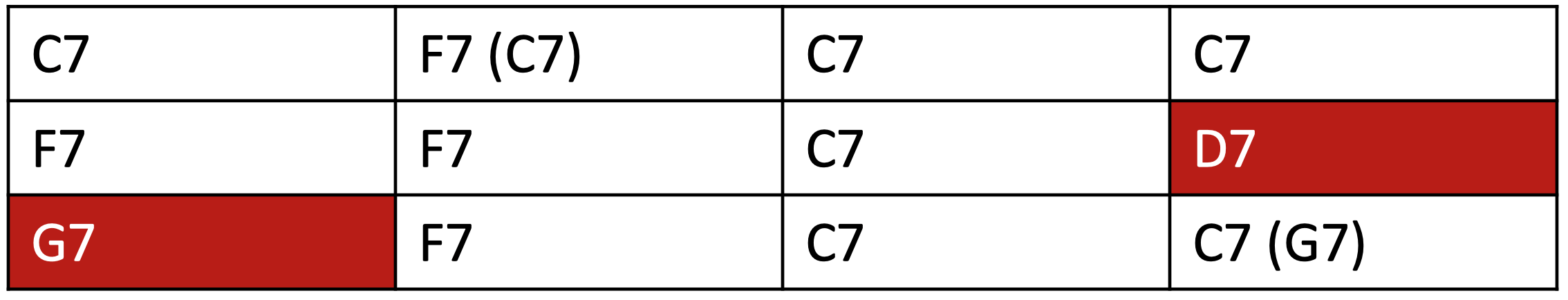

II-Vもブルースに限らず広く使用されているアレンジのテクニックです。F7となるべき8小節目にD7を入れています。

D7はF7と同じくサブドミナントなので代わりに入れても問題はありません。D7はサブドミナントの役割に加え、セカンダリードミナントという効果も持っています。

D7からG7(メジャー・スケールではGm7)への動きは、Dメジャー・スケールまたはDナチュラルマイナー・スケールのドミナント→トニックへの動きに相当します。

そのため、II-Vという動きはサブドミナントの代用に過ぎないかと思いきや、ドミナントからトニックへの動きも含む「強進行」と呼ばれるコード進行だということです。

II-Vは、V-Iへの流れを自然で力強いものにする鉄板のアレンジです。

ブルースのスケール

メジャースケールやナチュラルマイナー、ペンタトニックスケールのように、ブルースにもブルース・スケールが存在します。

一曲まるごとブルース・スケールで進行するケースはさほどありませんが、ブルースおよびジャズの雰囲気を演出するために部分的に利用したいスケールではあります。

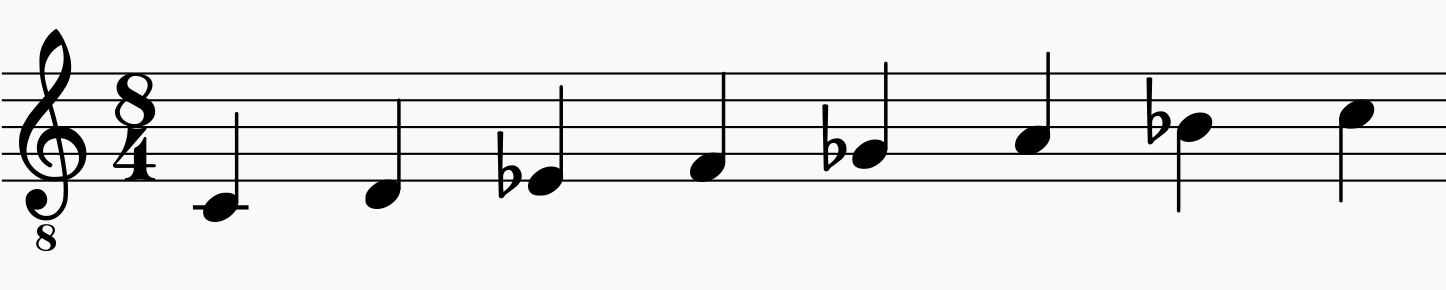

C・ブルース・スケール

ブルース・スケールは、メジャースケールと比較して3,5,7音を半音下げたスケールです。

半音下げられた3,5,7音はブルーノートとも呼ばれ、ブルース・スケールを特徴づける音です。ブルーノートをコード進行に使うことで、ブルースやジャズ特有の雰囲気を演出できます。

ブルースのコード進行を活用しよう

ブルースの基本は3コード12小節と覚えやすいのが特徴です。ギターやピアノでコードを弾けるようになってブルージーな曲を演奏しましょう。