とにかくライブでドラムを叩きたいあなたに「ドラム未経験者」がライブまでにやるべきことを徹底解説。記事に記したやることをひと通りこなせば、あなたはライブ成功まで無事にたどり着けるというわけだ。

初めてのライブを絶対に成功させよう。ライブまでの道のりは次の目次のとおり。

メンバーを集めよう

バンドをするにはメンバーが必要だ。ドラムをやりたいなら、まずメンバーを集めよう。

バンドに必要な楽器

必要な楽器はジャンルによって大きく違うよ。いわゆるロックなら「ボーカル、ギター、ベース、ドラム」がよくある編成。ボーカルは、ギターを兼任する「ギターボーカル」を担当することも。

電子ピアノやシンセサイザーを使う「キーボード」を追加編成したり、ギターの人数を増やしたりと、バンドによって必要なメンバーはさまざま。Google検索でコピーしたいバンドのメンバー構成を確認しておこう。

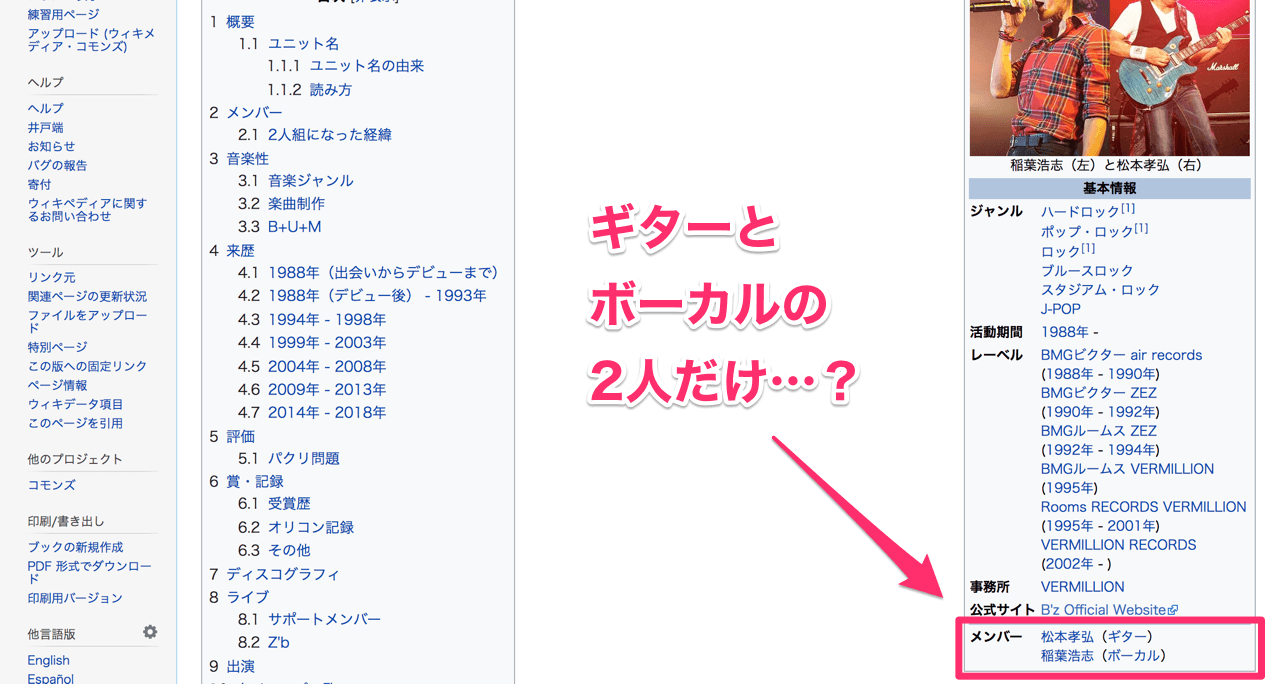

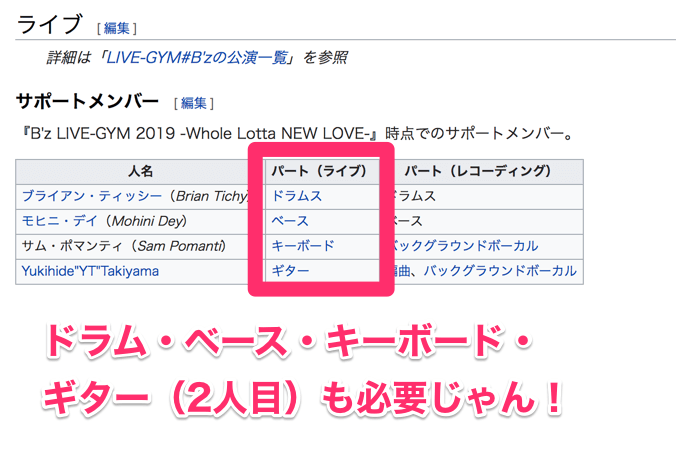

たとえば「ウルトラソウル!ヘイ!」でおなじみのB’z。

Wikipediaの上の方には主要メンバーの2人が書いてある。でもこれでメンバーは全員なのか…?

下まで読み進めると、ギターとボーカルの他に、「ドラム・ベース・キーボード・ギター(2本目)」がサポートして演奏しているらしい。主要なメンバーは2人だけど、演奏するのに6人必要ってことだ。

あとあと楽器が足りない…とならないようによく調べておこう。よくあるメンバー編成は、次の記事でチェック。

メンバーの集め方

やりたい曲の検討がついたらメンバーを集めよう。次のように集めるときっと楽に進むはず。

- 学校の部活動

- 大学のサークル

- 会社のクラブ・同好会

- (バンドに興味のありそうな)友達

- SNSやオンライン掲示板

身近な音楽のコミュニティで探せればそれが楽。中学・高校であれば部活動、大学はサークル、会社ならクラブ。音楽が好きでバンドをやりたいひとが集まっているはずだから、スムーズにバンドを結成できるはず。

友達に声をかけるのもおすすめ。現在、楽器をやっていなくても、バンドをやりたいという人は意外に多い。「バンドやろうよ!」と誘ってみると、乗り気になってくれることも。

ジャンル・曲を決めよう

方向性が決まり、メンバーも集まったら、いよいよ発表する曲を決めよう。曲のジャンルによっては難しさが大きく異なる。どのようなジャンルがどれくらい難しいのかは前もって把握しておこう。

【おすすめ】ロック

初心者でも比較的簡単に取り組めるのがロック。

最近のロックより、昔ながらのロックが簡単。邦楽だとTHE BLUE HEARTSとか銀杏BOYZとか。洋楽はThe Beatles、oasisがおすすめ。

バンドやりたいけど何をやればいいかわからないときは、とりあえずロックをやろう。次の記事では、おすすめのロックを紹介。

【おすすめ】アニソン

アニソンはピンキリだけど、簡単なことが多い。どんなバンドが易しいか、どの曲が難しいかは次の記事でチェックしよう。思ったより難しくて挫折した、ということは絶対避けよう。

メタル・ビジュアル系

なにかと話題になるX JAPANを始め、激しいイメージのあるメタルやビジュアル系(V系)のバンド。

そのイメージに違わず、初心者には難しい曲が大半。X JAPANの紅なんてやろうものなら、1年はゆうに過ぎてしまう。

もし取り組む場合は、一筋縄ではいかないことと適度に端折ることを考えておこう。

ジャズ

メタルのように激しくはないものの、独特のリズムが難しいジャズ。日本人には馴染みがなく、慣れるのに時間がかかる。

ロックやアニソンは知名度が高く、楽譜や叩いてみた動画が数多く見られるが、ジャズはそうもいかない。練習方法が難しいことも覚悟しよう。

その他のジャンル

その他とひとくくりにしてしまったが、音楽のジャンルは無限にある。ソウルやファンク、ヒップホップといった黒人文化から生まれたジャンルや、オーケストラや民族音楽まで、そのジャンルは世界の数だけある。

これらのジャンルは、日本人に馴染みのないリズム感を必要とされるので簡単ではない。

機材をそろえよう

演奏に使う機材を買いに行こう。機材は「楽器屋」で買うことが多い。

Amazonやサウンドハウスと呼ばれるオンラインストアでも買えるけど、初心者は店員と話しながら買える楽器屋に行くのがおすすめ。「イシバシ楽器」や「クロサワ楽器」が有名な楽器屋だ。

スティック

スティックとは、細長いペアになっている木の棒だ。太鼓のバチだと思ってもらえればいい。1セット1,000円〜1,500円程度で買えるので、財布の心配は不要。

楽器屋で直感的に「いい!」と思ったスティックを買おう。考えて買わなくていいの?と不安に思うかもしれないが、初心者ならどのスティックを買ってもおそらく大差ない。見た目が気に入って練習したくなるぐらいがよい。

どんなスティックでもかまわないのであれば、VIC-FIRTHの5Aがいい。癖のないスティックで、プロでも愛用者が多い。

スティックにこだわりたいあなたは、次の記事でスティックの選び方をチェックしよう。とはいえ、何回か買わないと自分にあったスティックはわからないと思う。

スティックケース

スティックケースは、スティックをしまう丈夫なケースだ。スティックはささくれることもあり、裸で持っておくのは危険。ケースにしまって安全に持ち運ぼう。使いやすいスティックケースは下の記事で紹介する。

スティックケースは、最悪ビニール袋で代用できる。ただし、チューニングキー(機材のの調整に使用)などの小物入れや、ライブのセッティングも兼ねるので、あると便利。

練習パッド

練習パッドは、本物のドラムを叩けないとき、代わりに叩くもの。練習パッドがあればドラムを叩かなくてもある程度は練習ができる。中級者以上の必須アイテム。

初心者はドラムを叩いて感覚をつかむべきなので、必ず必要なわけではない。買うのであれば、さっき紹介した灰色の練習パットがおすすめ。他の練習パッドは次の記事でチェック。

メトロノーム

メトロノームは、一定のテンポを刻みつづけてくれる装置。同一のテンポで基本的には叩き続けるドラムは、リズムが一定であるか確かめるのに使う。

とはいえ、いまどきはスマートフォンのメトロノームアプリで問題ない。すぐに使えるし持ち運びも簡単なので、こちらを使おう。おすすめのメトロノームアプリは次の記事を見てね。

楽譜(スコア)

楽譜は、曲の叩き方が書かれているもの。小中学校で使用したことがあるだろう。

一曲ずつ冊子になっていたり、アーティストのアルバム単位で売られていたりする。「初心者におすすめの曲集」のようにまとめられているものもある。

万が一、楽器屋に楽譜が置いていない場合はネットでも買える。次の記事を見ながら、どのようにすれば楽譜を買えるか調べよう。

練習をしよう

機材を買い揃えたら練習を進めよう。最近は、動画を活用して練習する方法もある。練習がはかどるので、動画もぜひ利用しよう。

ここでいう「練習」は曲の練習を指していて、基礎練習とはまた別なので注意。基礎練習は下の記事をチェックしてね。

動画(YouTube)のマネ

初心者ドラマーにおすすめしたいのが、上手い人の演奏動画を見ること。練習する曲を演奏している動画ならなおよし。たとえばこんな動画。

「(バンド名 or 曲名) 叩いてみた」で検索すると、お手本の動画を探せるよ。後述の個人練習で、同様に叩いてみるとおおよその流れがわかる。

楽譜でイメージ

動画がなければ、楽譜で叩き方を確認しよう。動画より時間はかかるけど、いい勉強にはなる。ドラムの楽譜は、音程や記号で叩く場所を表現する。楽譜の表記方法は次の記事で確認してね。

ドラムがなくても手足を動かしてイメージするのはできる。ここでバスドラムを踏んで〜のような感じ。あらかじめイメージができていれば、スタジオ(後述)の個人練習に入ってからも、演奏しやすい。

耳コピ(楽譜を自作)

耳コピとは、「耳でコピーする」の略で、音源を自分で楽譜ないしメモにおとしこむこと。動画も楽譜もないときは、耳コピが最終手段となる。しかし簡単ではないので、初心者にはおすすめしない。

もし、やりたい曲の動画も楽譜もない場合は、先輩にデモで演奏してもらうか、断念するかのどちらかになるだろう。耳コピの仕方を知りたい人向けに、一応耳コピのやり方講座を貼っておくね。

用語集

練習でわからない用語は、次のリンクから探してみよう。知っていると自慢できちゃう!?

スタジオに入ろう

スタジオとは、リハーサルスタジオの略(リハスタとも呼ばれる)で、バンドに使う機材がひととおり揃っている防音室。ボーカルの使うマイクや、ギター・ベースの使うアンプ(アンプリファー)、そしてドラムセットが置いてある。

スタジオは、バンドメンバーとの練習はもちろん、ドラマーの個人練習にも使用する。ドラムを練習するときは、必ずといってよいほどスタジオにお世話になる。

個人練(1,2人)

個人練(個人練習)とは、スタジオを1人ないし2人で利用する制度。スタジオのドラムで1人練習するときは、個人練を利用しよう。

楽器の叩き方を確認したり、家で覚えたフレーズを叩いたり、さらには自分にあったセッティングを検討してみたりと使い方はさまざま。ドラムに触れられる貴重な時間を活かそう。

バンド練

バンド練習では、曲をメンバーと合わせる練習が主となる。ひととおり曲を合わせてみてできなかった箇所を、スタジオで詰め合わせるもよし、個人練に持ち帰るもよし。

曲の練習以外にも、パフォーマンスや曲のつなぎを考えるのも重要。楽器を使いながら立ち回れるスタジオを存分に使おう。

カウント

曲を始めるとき、皆が一緒のタイミングで入るなら、ドラマーによるカウントがほしい。カウントとは、楽器が演奏し始めるのに必要な「いっせーの」みたいな決まり文句。

バンドのカウントは多くが「1,2,3,4」なので、これを声に出すか楽器を叩くかで表現しよう。たとえばこんな感じ。

カウントがなにか、どうやればいいか不安な方は次の記事をチェック。バンド練を始めるまでに確認しておこう。

ライブに出よう

練習ができたらいよいよライブに出よう。はじめてのライブなら、知らないバンドとの合同ライブか、部活・サークルがとりまとめるライブに出演するはず。

部活やサークルのライブは、担当者がライブハウス(後述)のスタッフと取り合ってくれるので、準備は必要なし。

反対に知らない人とのライブは自分から申し込まないと出演できない。では他人のライブに出演するためにはどうすればよいのだろう。

ライブハウスとは

ライブハウスとは、端的にいえばライブをする会場。コンサートやホール、スタジアムのようにアーティストがライブをできる場所。照明さんや音響さんもいるので、あらためてお願いする必要がない。

十数万円支払えば多くのライブハウスは貸し切りにできる。とはいえそんな大金、ふっと出せるものではないよね。そんな方のために、見ず知らずのバンドが支払いを分割できる「企画ライブ」が存在する。

企画ライブへの出演

(ここでいう)企画ライブとは、ライブハウスが主催者となっていくつかのバンドに出演してもらい、ライブハウスの利用料は各バンドで等分するというもの。

どのような企画ライブが行われているのかは、各ライブハウスのホームページを調べたり、メール・電話で連絡をとったりしよう。そして、出演したいライブがあれば、その旨を伝えて出演決定。

セッティング表の記入

セッティング表とは、メンバーの立ち位置や使用機材、曲順などを記入する用紙だ。スタッフはセッティング表を参考に準備してくれるので、きちんと記入しよう。

出演が決まると、いついつまでにセッティング表を提出してくれと依頼される。その日までに紙に書いて渡しに行こう。

リハーサルでやること

リハーサルでは、本番前に音量や音響のチェックをする。リハーサルはやや複雑なので注意しよう。おおよそ流れは次のとおり。

- ドラムのセッティング

- ドラムのサウンドチェック

- 他楽器のサウンドチェック

- 曲をとおして「返し」をチェック

1.ドラムのセッティング

普段のバンド練と同じように、ドラムをセッティングしよう。スタジオとは機材が異なるので、セットの仕方には気をつけよう。

2.ドラムのサウンドチェック

セッティングが完了すると、スタッフから「ドラムの方、バスドラムください」と言われる。これはバスドラムの音を調節したいから、バスドラムだけを叩いてほしいということ。

他の機材は叩かないように、バスドラムだけを鳴らし続けよう。1秒に1回叩くぐらいのペースで良い。そのうち、「スネアください」「ハイハット」くださいとも言われるので、同様に叩こう。

最後に「セット全体でください」と言われるから、普段と同じようにフレーズを叩こう。どの機材もまんべんなく叩けるのがベスト。

3.他楽器のサウンドチェック

ベースやギターも音量を調整する。ドラムは音を出さないように気をつけよう。調整の妨げになってしまう。

4.曲をとおして「返し」をチェック

返し(モニター)とは、出演者が楽器の音を聴くためのスピーカー。ライブハウスはいろんな音で溢れているので、返しでメンバーの音を確認できるように準備しよう。

返しの確認は、バンドで曲をとおしながら確認する。「2曲目をワンコーラス(1サビが終わるぐらいまで)やります。」のように、演奏する曲と長さを宣言するのがマナー。

演奏してみて、返しを変更してほしければ、「ドラム(自分)にベースの返しを大きくしてください」のように伝えよう。これでリハーサルは完了。

本番!

いよいよ本番。今までの練習を出し切ろう。音響や照明はスタッフさんがやってくれるので、ライブに集中しよう。照明が意外に暗いからやりにくいかもしれないけど、それも本番のライブだ。慣れよう。

ライブが終わったらお金を精算して、他のバンドの演奏を見るなり、反省会をするなりしよう。おつかれさま。

発展させよう

初心者向けに簡単なバンドや曲しか紹介しなかったが、難しいことをやりたい人は以下の項目が参考になるはず。慣れるまでにかなり時間がかかるので、根気強く取り組もう。

複雑な曲

最初のライブでやる曲は、単調なものが多く飽きてしまう。そんなときは、ステップアップして難しい演奏法も習得してみよう。

ツインペダル(メタルやビジュアル系)

メタルやビジュアル系、おしゃれなジャンルではバスドラムを踏む「ペダル「が対になった「ツインペダル」を使用する。つまり両足でバスドラムを踏む。

ツインペダルがあれば高速でバスドラムを連打でき、迫力のある演奏ができる。その反面、ハイハットとの兼ね合いが難しくなるほか、上体のバランスも崩しやすくなる。

ついでに、1つのバスドラムに対して2つのペダルがあるものをツインペダル、2つのバスドラムに対して2つのペダルがあるものをツーバスと呼ぶ。

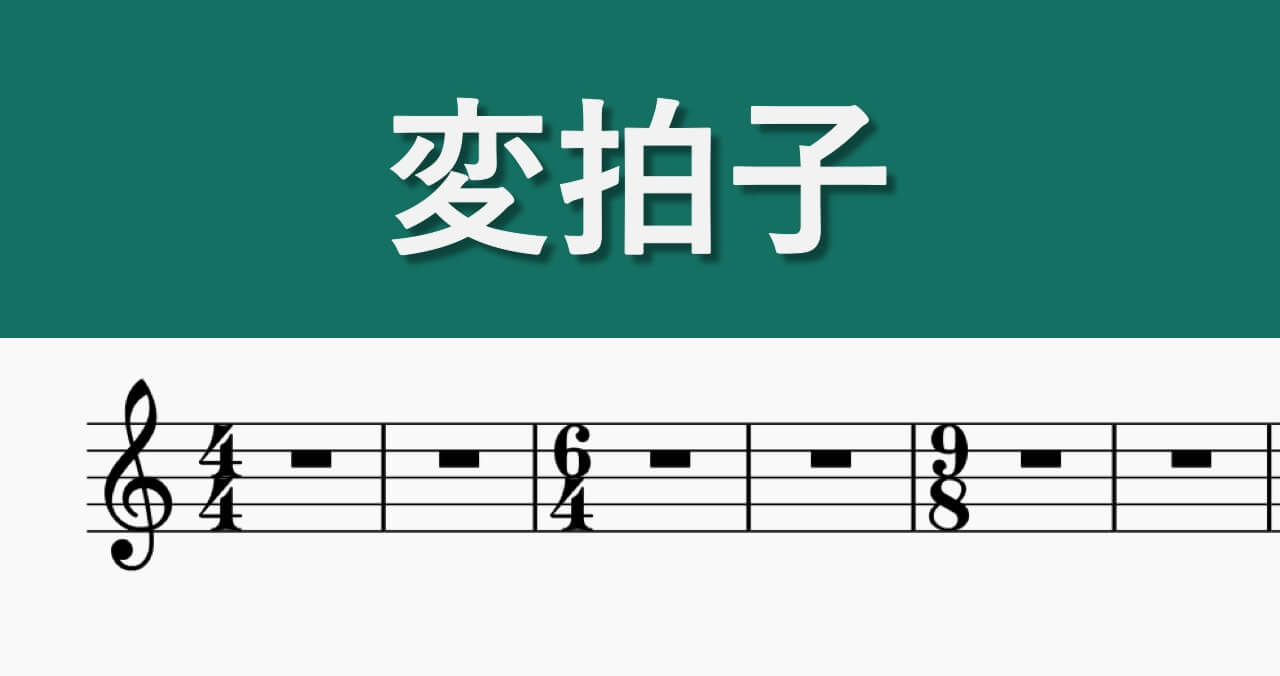

変拍子(マスロック)

変拍子とは、曲中で拍子が変化する楽曲だ。ノリが変わると認識してもらえればそんなに問題ない。徒歩が急に走り出したり、急にスキップになったりするみたいなイメージ。

「拍子とはなんぞや?」というあなたは下の記事を見てね。拍子の考え方はバンドで欠かせない概念だから要チェック。

ブラックミュージック(ファンクなど)

ブラックミュージックは、日本人に馴染みのない音楽だ。黒人が演奏していたことからその名がつけられている。

民族音楽、ジャズ、ソウル、R&B、ファンク、ヒップホップ、レゲエなどジャンルは多岐にわたる。日本人には馴染みがないということは、叩ければ表現力が身につくということでもある。

「上手いドラム」を考えよう

ドラム初心者がライブに出るまでの流れを解説した。文面の関係上、解説しきれないことが山ほどあるけど、先輩・スタッフに聞いたり検索したりすれば分かるはず。

最後に「上手いドラム」について軽く触れておこう。

初心者は手数の多いドラムを叩きがちだ。叩けるにこしたことはない。手数の多いことが「ドラムが上手い」とイコールなのかは、よく考えないといけない。