バスドラとは

バスドラム、ベースドラムとも呼ばれる。口径が大きい太鼓で、低音部を担う。ドラムセットでは床に置き、ペダルを踏んで鳴らす。吹奏楽では台にセットして、マーチングではホルダーで抱えて、マレットで叩いて鳴らす。

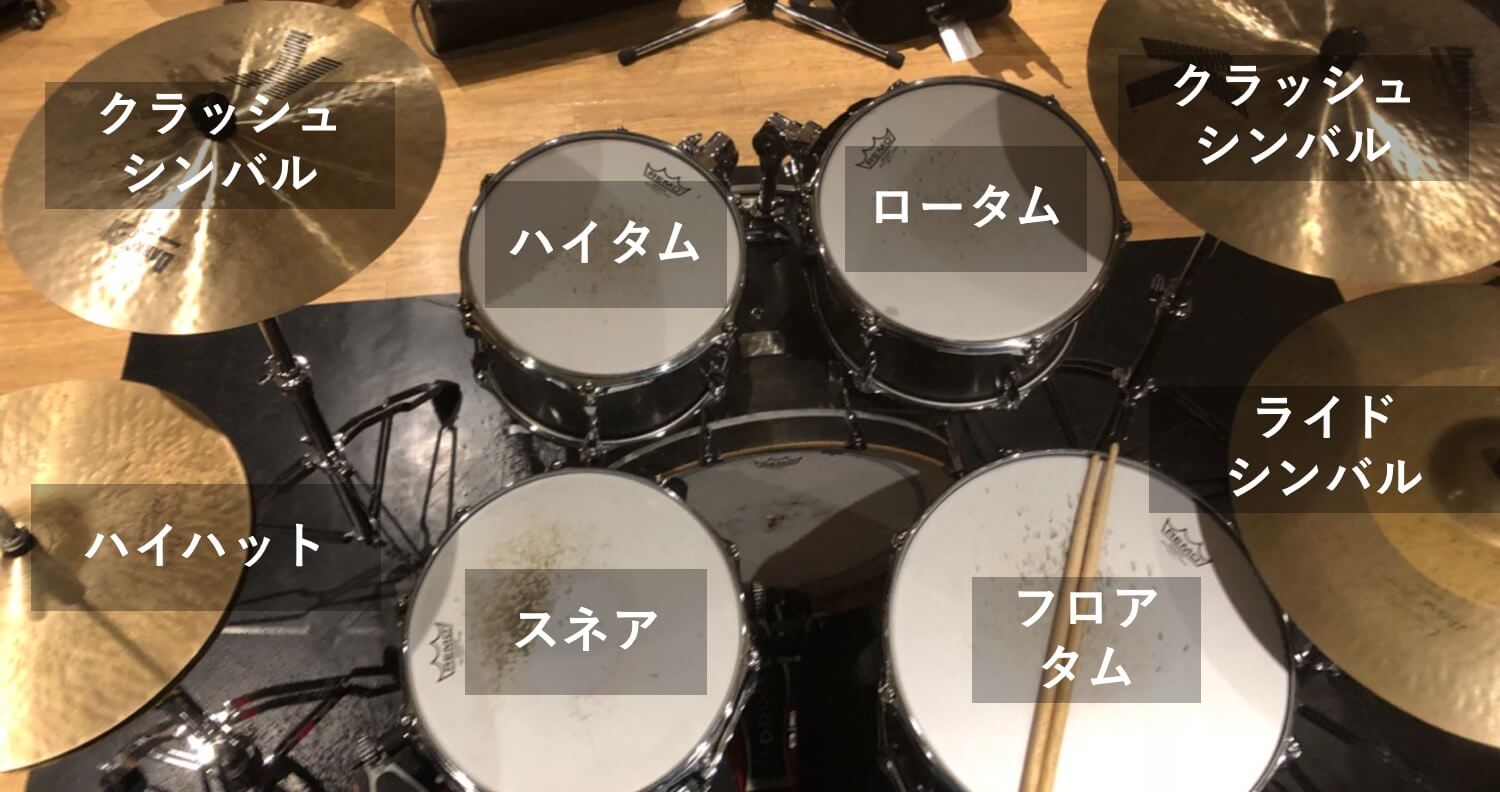

バスドラの位置

バスドラは、ドラムセットの真ん中下に配置されることが多い。画像だとハイタムとロータムの下にある。

最近のプロは、バスドラをダブルで使うこともあるとか。

バスドラのパーツ

バスドラは太鼓なので、基本的なパーツは他の太鼓と共通しているよ。その中でも、注目すべきパーツ「ペダル」と「ヘッド」について紹介するよ。

ペダル

フットペダルとも呼ばれる。ドラムセットに設置したバスドラを鳴らすのに使う道具。足で踏んで使うよ。

ヘッド

ヘッドは太鼓のおもて面、裏面に張るパーツだよ。ペダルで叩かれる側と、お客さんから見える側の2種類がある。

ペダルで叩かれる側は、叩かれる場所に保護シートのようなものが貼ってある。お客さん側は、ヘッドの一部が丸く切り抜かれている。

バスドラの踏み方

バスドラの踏み方にはいくつかあるけど、代表的なのはこれから紹介する4つ。

ヒールアップ/ヒールダウンの2種類と、オープン奏法とクローズ奏法の2種類。これらを掛け合わせた2 × 2 = 4種類が代表的な踏み方。

ヒールアップ / ヒールダウン

バスドラの踏み方は大きく、2種類ある。かかとをあげる「ヒールアップ」と、かかとを下げる「ヒールダウン」だ。

ヒールアップは、パワーを出しやすく音量を稼ぎたいジャンルにオススメ。ロックで多用される傾向にある。

一方ヒールダウンは、静かな楽曲や柔らかい音質に向いている。ジャズではヒールダウンをよく見かける。

オープン奏法 / クローズ奏法

オープン奏法とクローズ奏法の違いは、バスドラを踏んだ後の処理にある。

オープン奏法はバスドラを踏んだあと、ビーター(ペダルの先についてる重り)をバスドラから離す。クローズ奏法はバスドラにくっつけたままにする。

この処理の違いにより、音の伸びが変化する。オープン奏法は、太鼓を鳴らしっぱなしにするので音が伸びる。反対にクローズ奏法は、叩いた太鼓をミュートするので音が伸びない。

オープン奏法もクローズ奏法もどちらがいい悪いというわけではない。それぞれの奏法を曲調によって使い分けられると、演奏に幅を出せる。

バスドラダブルの踏み方

バスドラのダブル(2連打)は初心者なら誰もが通る道のはず。ここでは、そんなバスドラダブルのやり方二つを簡単に紹介する。

アップダウン奏法

足を上下させる1回の運動で、バスドラを2回踏む奏法。手のアップダウンと要領は一緒だよ。

1打目をヒールアップで踏んで、2打目をヒールダウンで踏む。ポイントは1打目を踏み込み過ぎないこと。

スライド奏法

足をペダル上でスライドさせて2回踏む奏法。滑らせるように踏む意識が大事。

バスドラのミュート

バスドラのミュートは、シェル(太鼓の胴体)の中に布(特に毛布)を入れることが多い。スタジオやライブハウスのバスドラも、布が入っているはずなので、チェックしてみよう。

両方のヘッドに布がどれぐらい触れているか、布がどれぐらい重いかでもミュートの具合は変わるよ。

バスドラを研究してみよう

バスドラについて紹介したよ。どうだったかな。

スタジオに据え置きだから、なかなか気にすることはないけど、気にして見てみると興味深い楽器なんだ。

これを機にバスドラをもっと勉強してみよう。

関連記事【機材】

| 種類 | 名称 |

|---|---|

| 太鼓 | バスドラム フロアタム タム スネアドラム スナッピー 3点セット |

| シンバル | ハイハットシンバル クラッシュシンバル ライドシンバル チャイナシンバル スプラッシュシンバル リバースシンバル 穴あきシンバル スタック(重ね)シンバル ベル(カップ) エフェクトシンバル |