- シンコペーションとは、本来弱い拍が強く、強い拍が弱くなる現象

- 通常と違うノリ方になるので、意外性が生まれる

- 「食う」「食い」ともいう

シンコペーションとは

シンコペーションとは、本来弱い拍が強く、強い拍が弱くする手法をさす。アクセントが通常の位置と異なるため、勢いや意外性が生まれる。人やジャンルによっては、「食う」「食い」とも呼ばれる。

シンコペーションの例

例をみて理解を深めていこう。

言葉で聞くより、楽譜で見て音源を聴いた方が納得できるはず。

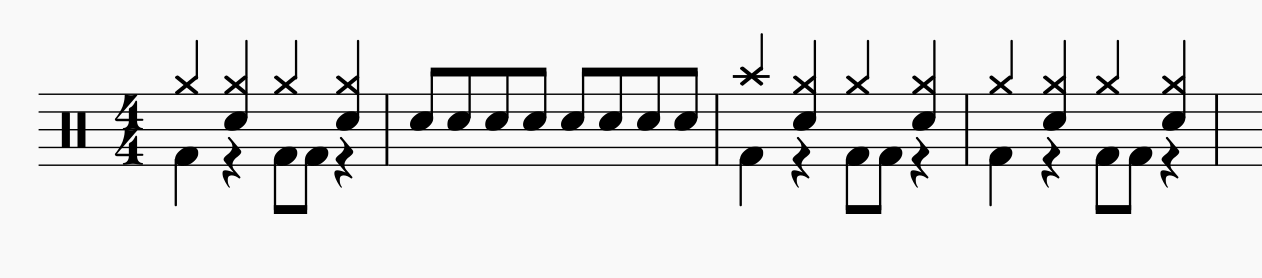

シンコペーションなし

シンコペーションがないと次のようになる。

とりあえず、なしのバージョンを聴いてもらおう。

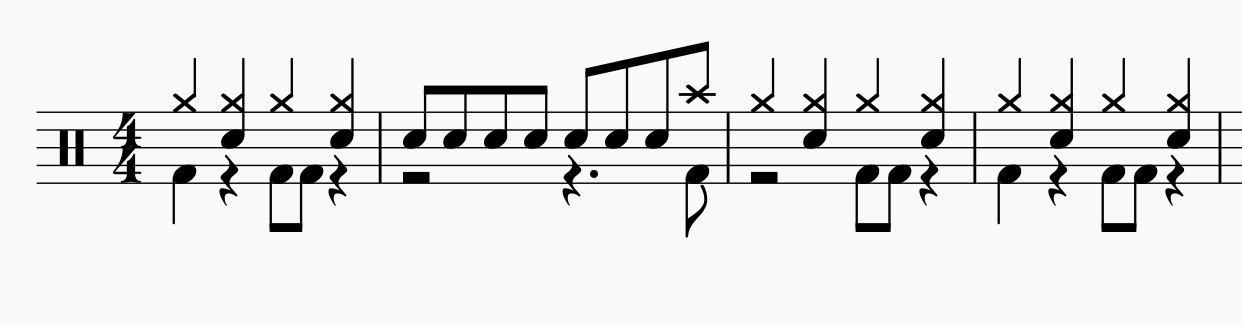

シンコペーションあり

先ほどのフレーズがシンコペーションありになると、次のように変化する。

3小節目の頭にあったクラッシュシンバルが、2小節目の最後に移動している。

このように本来アクセントが来るべきでないところに、強調をもって来ることでドキッとさせる作用がある。

シンコペーションの曲

では実際の曲でシンコペーションが使われると、どのようになるのだろうか。

わかりやすい曲でみてみよう。

自由へ道連れ / 椎名林檎

00:55から始まるサビに注目。

サビにはわかりやすいシンコペーションが多用されている。

というあなたのためにドラムだけを抽出して聴いてみよう。

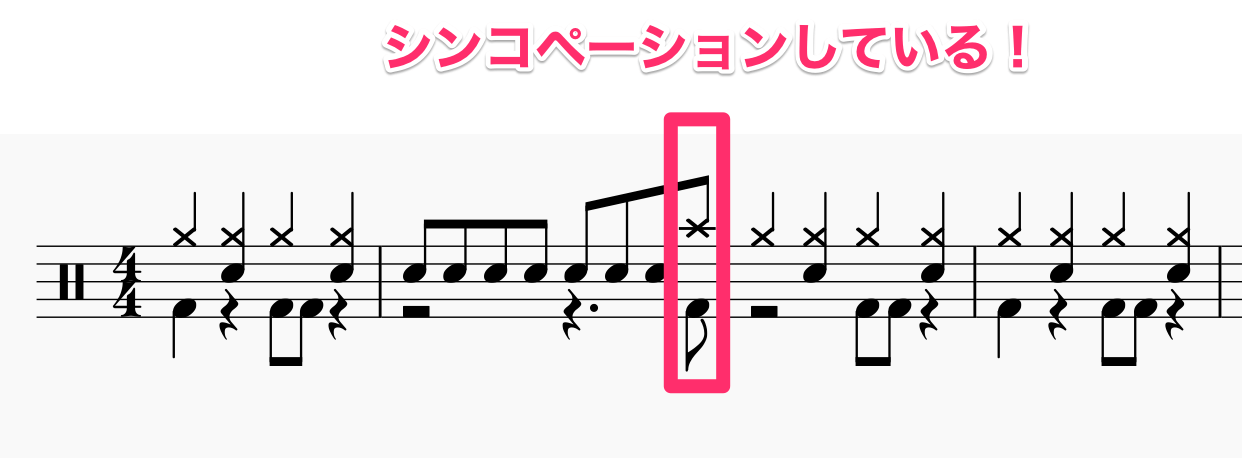

こちらがシンコペーションありのバージョン。

クラッシュの「シャーン」音の鳴っているところで、シンコペーションしている。

一方、こちらはシンコペーションなしのバージョン。

なんかいまいち物足りないのでは。

なんとなくわかったら、さっきの動画で確かめてみよう。

アフターダーク / ASIAN KUNG-FU GENERATION

アフターダークも、シンコペーションが効果的に使われている楽曲だ。

のイントロ部分でスネアがシンコペーションしている。

ここでも、簡略化したドラムでシンコペーションを確認しよう。

スネアがちょっとずれているので、「そう来るのか!」という印象をもつ。

次はシンコペーションなしのバージョン。

同じテンポでスネアが鳴っており、かなり素直に演奏しているイメージだ。

シンコペーションでアレンジ

シンコペーションについて解説したよ。

シンコペーションを意識的に使えると、曲の表情が豊かになるよ。

曲がマンネリ化するのも防止できるから、思い出したころに使ってみるとおもしろいかも。