- 音価とは、音の長さのこと

- 音符の長さは、4/4拍子が基準

- 音符は見やすく書ける

音価とは

音価とは、音符の長さをさす。たとえば四分音符「♩」の音価は、全音符を4つに分けた長さ(そのまま「四分音符の長さ」としても構わない)である。鍵盤楽器や管楽器は音価の意識が強いが、打楽器は音の終わりがぼんやりするため、音価という言葉があまり使われない。

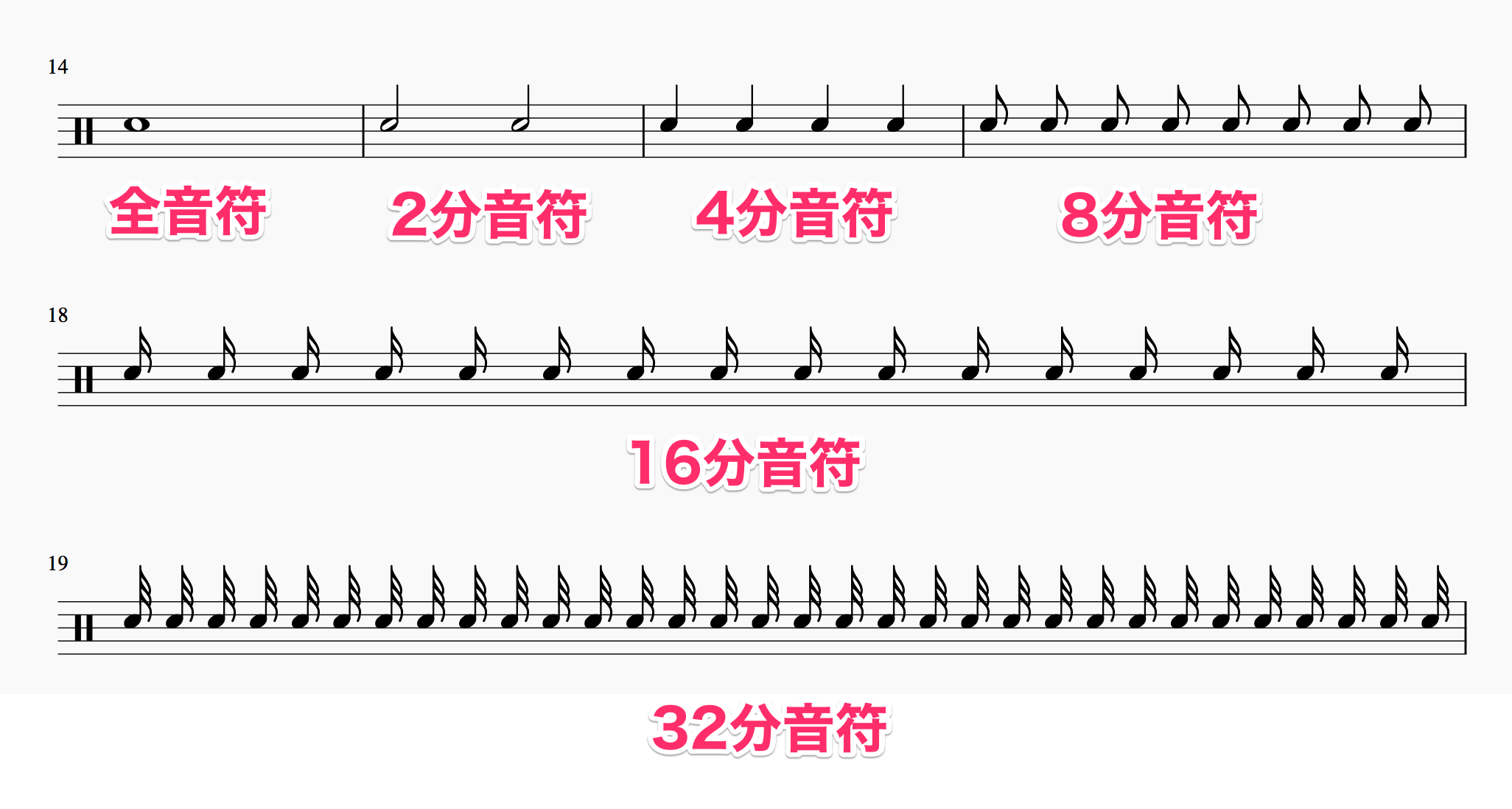

音符の長さ一覧

音符(音あり)

1小節(五線譜にある縦線と縦線の間)使用する長さが全音符、半分を使用する長さが2分音符、1/4を使用するのが4分音符といったぐあいに表現されるよ。

ここでいう1小節は4/4拍子が基準。4/4拍子の1小節を何個に分けた長さかで音符の形・名前が変わる。

「拍子について勉強しておきたいな」というあなたは次の記事を参考にしてね。

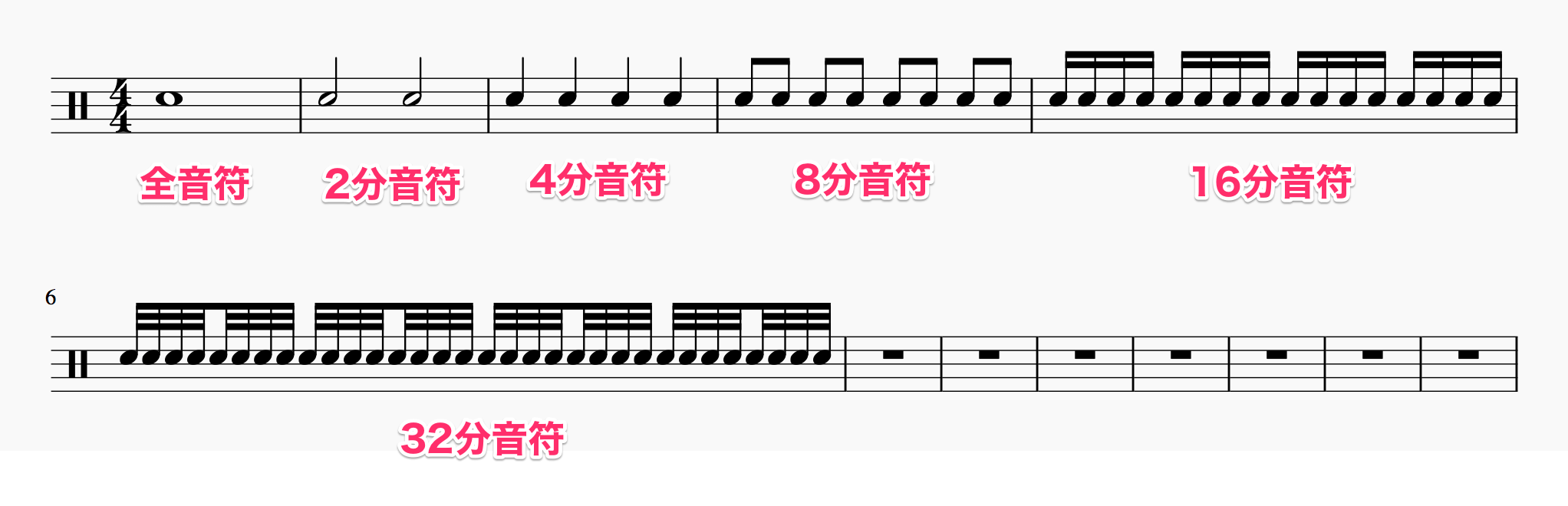

つないだ音符

と思ったかな。同じことを思った誰かがわかりやすい表記を作ってくれたんだ。

8分音符、16分音符、32分音符に注目。4分音符の長さごとに、横棒でくっつけているよ。

こうすればどの長さの音符が何個あるのか判別しやすいね。

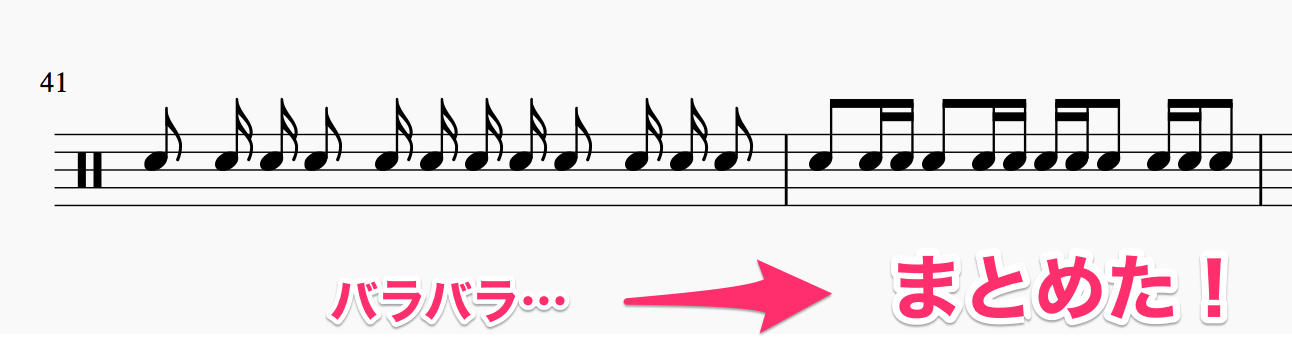

違う音符の混合

音符をつなられると、違う音符をまとめることもできる。

違う長さの音符が混ざっているとき、8分音符より細かいものはこのように表記する。

上についている横棒はそのままに、つけたす横棒の数で音符の長さを表現しているよ。

横棒が1本は8分音符、2本は16分音符、3本は32分音符っていうこと。

ここの画像では、8分音符と16分音符が組み合わさっているよ。

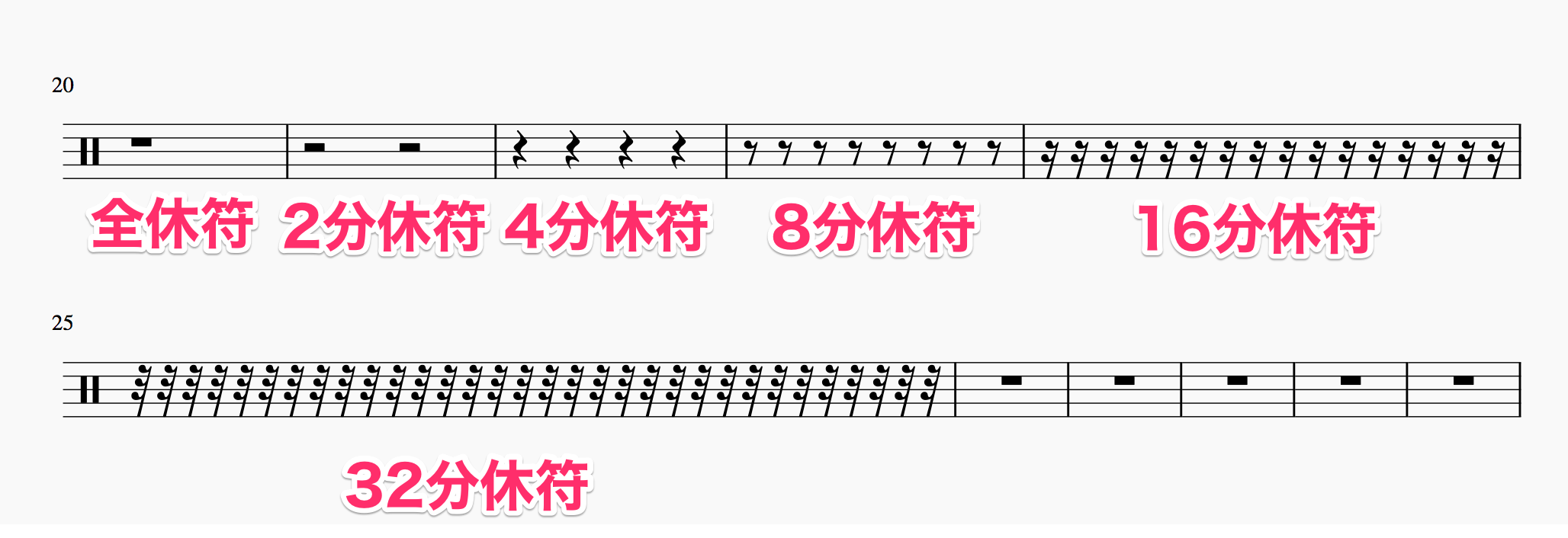

休符(音なし)

音を鳴らす「音符」の反対、音を鳴らさない「休符」があるよ。

休符の長さも、鳴らすときと似たような表記をするよ。

休符は連続で表記する必要がないから、横棒でつなげたりはしない(16分休符を2こつなげるなら、8分休符を使えばよい)。

付点(長さ1.5倍)

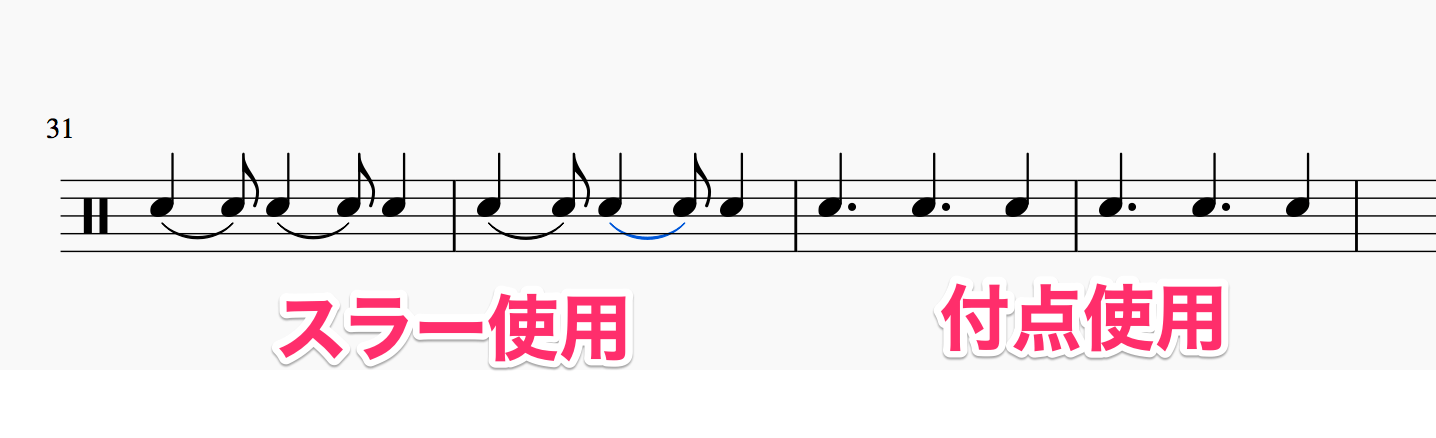

4分音符と8分音符をたした長さで演奏したいな、みたいなときないかな。

そんな複雑な長さを表現したいときに使うのが、スラーまたはタイ(「)」を横にした形)という記号。

しかしこのままでは見にくいことがある。そこで使用されるのが「付点」という表し方。

付点(.)は、ついている音符を1.5倍の長さにする意味があるよ。

4分音符に付点がついていたら、4分音符と8分音符を足した長さのことをさす。

スラーより付点の方が見やすいよね。

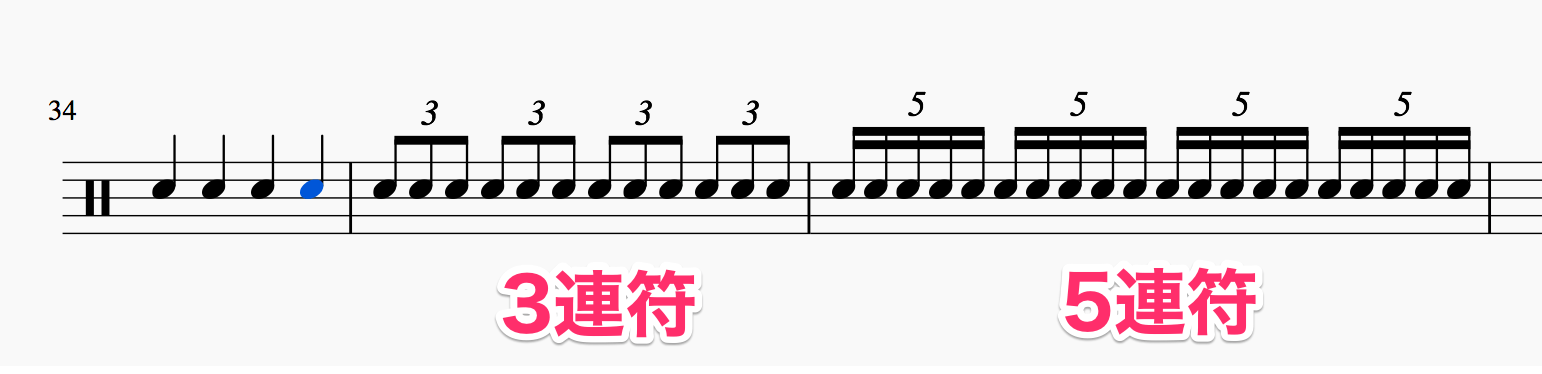

連符(○分割)

連符とは、何かしらの音符を○等分した長さをさす。

この図では、4分音符を3つに分けた三連符、5つに分けた五連符を紹介している。

分割している数は上に書いてあるから、わかりやすい。

三連符、五連符の他にも、七連符や十一連符などがあるよ。

連符の詳しい解説は次の記事でしているから、もっと知りたいあなたはチェックしてね。

音価を守って演奏

音の長さ「音価」について解説したよ。

音の長さは、リズムを決める重要な要素だ。鳴り始めはもちろん、鳴り終わりまで意識して演奏しよう。

ワンランク上の演奏ができるはずだ。